太平洋戦争を物量以外の面から振り返るこのシリーズ。今回は兵士、つまり「人的資源」に焦点を当ててみたいと思います。人材、人的資源、英語で言えば「human resources」と表現できると思います。この人材は人間という生きた生物であると同時に、膨大な時間を投入して開発された生きた資産であると言っても過言ではない重要なものです。

第二次世界大戦では従来の兵器に取って代わって戦車と航空機が重要な役割を演じることになりました。戦車はその中で大砲の性能と装甲の厚さが重要でしたが、その一方で航空機は性能もさることながらパイロットの技量が戦力として非常に大きな比重を占めておりました。

航空機の大量生産が米軍お得意の物量としてのハードウェアであるなら、それを操縦する「パイロット」は物量に左右されないソフトウェア的なものであるかと思います。それではこのパイロットが実際にどのように育成されて戦場で戦ったかを日米で比較して、そこから日本軍の問題点を指摘していきたいと思います。

◆パイロットの技量と育成

まず、パイロットとはどのようなものであったかを述べてみたいと思います。当たり前ですが、パイロットは誰でもできるというものではありません。通常では年単位での訓練を繰り返し、膨大な訓練時間を費やして初めて実戦に参加できるようになります。

実戦に参加すると言ってもあくまで参加するだけです。実はここからがパイロットとしての腕が試される本当のスタートラインとなります。部隊に配備されたばかりの新米パイロットでは実戦において飛行時間が何百時間や数千時間を超えるというベテランパイロット相手では束になってもかなわないのが現状です。

そんなパイロットの中でもある程度の技量が必要とされたのが、航空母艦(空母)に配備された空母搭乗員です。空母というのは、船の甲板を滑走路に改装した艦船のことであり飛行機の発着が可能となっております。

ただし、この船上の滑走路は船の大きさにもよりますが大体200メートルぐらいしかありません。通常の空港の滑走路が1000メートル以上であることを考えると空母に着艦するためにはかなりの技量が必要です。

航空機はパイロットであれば誰でも操縦できますが、だからといってパイロットであれば誰でも空母に着艦できるとは限らないのです。つまり、空母搭乗員というのはそれだけでパイロットとして一定以上の技量の持ち主であるという証明にもなるのです。

もう一つパイロット全般に言えることですが、航空機は出撃したら常に「撃墜」される可能性があるということです。

基地や空母から航空機で出撃して500㎞先の目標に爆弾を落として基地に帰ってくる。これは他の言い方をしたら「500㎞の射程を持つ長距離砲弾」みたいなものです。大砲などの砲本体は砲弾を撃ってもなくなりませんが、撃った砲弾は必ず無くなってしまいます。

パイロットは出撃したら必ず亡くなるということは無いですが、時間をかけて育成するかけがえのない大切な「人的資源」であると同時に、必ず一定の損害が出る「消耗品」として考えなければならないのです。

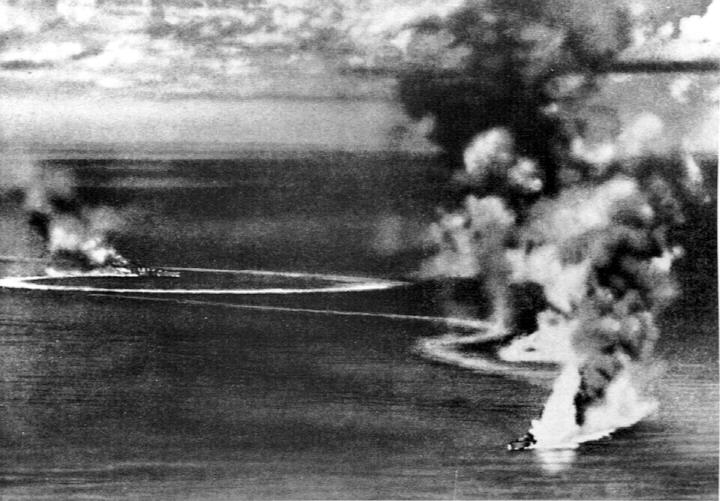

さて、それでは日本の空母搭乗員について見てみたいと思います。日本の空母搭乗員は太平洋戦争初期には無類の強さを誇りました。6隻の空母から350機近い航空機を集中運用し、真珠湾奇襲からセイロン沖海戦までその活躍を見れば当時のどの飛行部隊と比較しても、頭一つ抜けて世界最強であったでしょう。

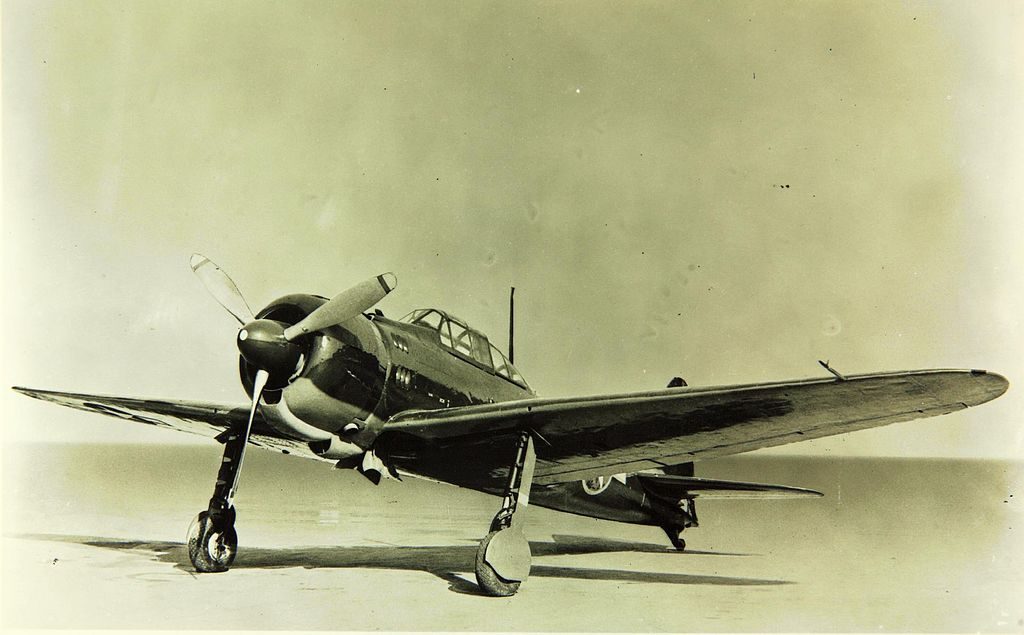

世界最強の根拠は二つあります。一つはゼロ戦という登場当時、世界最先端であった戦闘機を保有していたことです。もう一つはパイロットの技量が名人芸的な高さであったからです。高性能の戦闘機をベテランパイロットが操縦する。これが無敵のゼロ戦の強さの秘密です。

例えば、爆撃機の命中率は通常はベテランパイロットでも25%程度でありますが、セイロン沖海戦での日本の爆撃隊の命中率はなんと88%という脅威の記録をたたき出しております。この数値だけでも日本の空母搭乗員の練度がどれほどのものかうかがい知ることができますね。

この日本の無敵のパイロットですが、実は無敵のハズなのに大きな欠点がありました。それは補充がきかないということです。戦争でない平時ならまだしもいったん戦争が始まればパイロットは「消耗品」ですので出撃する度に徐々に損害を受けていきます。パイロットは先ほども述べた通りある程度の質も必要ですが、それ以上に損害を受けた際に補充をするために量も問われます。

しかし、日本のパイロットの育成には大きな問題がありました。それは、パイロットというのは職人芸的な高品質のハンドメイドの製品であり、一定レベルの質を持つパイロットを大量に生産する大規模な育成システムがなかったということです。

その為、戦争が始まるとすぐにパイロット不足が深刻化します。航空機の生産もなかなか進まないのですが、それ以上にパイロットの数が揃いません。特に空母に着艦できるレベルのパイロットとなるとその一定数の確保は非常に困難を極めました。

パイロットの育成ノウハウは確実にシステムでありソフトウェア分野です。出来うる限り大勢のパイロット志願兵を養成し、いかに効率よく短い期間で空戦参加レベルまで成長させるかが大切です。

この問題に対して日米がどのように対応したかというと、アメリカはわずか1年の間に空母の発着ができるレベルまで一通り終わらせる程のスピード教習でパイロットを育成したのです。効率よく練習できるため五大湖の遊覧船を改造して発着陸専用の練習空母を2隻も造る程の力の入れようでした。(アメリカの空母搭乗員の育成システムはこちらのエントリを参考にしてみて下さい)

その一方で日本は一人前に育てるまでに、丸2年近い歳月を必要としました。海軍は急遽開戦後に予科練というパイロット育成システムを急造しますが、焼け石に水の状況です。そしてこのシステムの不備が徐々にパイロットの配備数の差となって戦場で現れます。

例えば、戦艦に代わり建造された新型空母に乗せる航空隊がそろえることができないという非常事態が発生します。航空母艦を一隻造るには非常に膨大な国力と時間を注ぎ込むのですが、それだけの手間をかけるのであれば、その上で運用する航空隊も予想される損害を含めて育成しなければならないと思います。空母の建造にかける費用と手間暇に比べたらよほどその上に乗せる60機近い航空隊の編成の方が簡単な作業かと思います。

日本はただでさえアメリカに比べてハードウェア的な生産力は劣ります。大戦中に米国が正規空母をエセックス級だけで17隻を建造したのに対し、日本は合計でわずか5隻しか建造できませんでした。そしてその5隻に乗せるパイロットすら足りないような状況にまで陥ります。日本軍は兵站を含め、こういった細かく地味な継続的な作業が苦手な傾向にあります。

空母は一ヶ月で作れるようなものではありません。建造に2年近く掛かるのであればそれに合わせた航空機と搭乗員を消耗する補充用の予備も含めて最低でも2セットほど作っておく必要があります。

(台南航空隊 ラバウルでの活躍が有名 この名パイロット達をシステム化して大量生産することができなかった)

この様に弱点とされていたハードウェア(生産)にすらソフトウェア(育成システム)が優ることが出来なかったんですね。本来ならハードが弱いのでそれを補う為にソフトを充実させなければならないのですが、ハードの不足を「精神論」で補おうとしました。

日本は今も昔も資源国家ではありません。戦いには量も大切ですが、資源国家でない日本はそれ以上に量より質を高めそして物質的でない部分(例えば暗号解読や技術力など)では最低限相手を上回らなかればお話になりません。

このパイロットに関するソフトウェアの部分で特に、悪名高いのが戦闘機の防御装備の軽視と墜落した搭乗員の救助をしなかったことかと思います。米国がカタリナ飛行艇を使ってまで海上に不時着した搭乗員を(人命重視という観点から)救出したのに対して、日本はパイロットの命を人道的という観点以前に少ない稀少な資源として積極的な回収(つまり救出)をしませんでした。

このことは日本という組織がこの新しい戦術を求められた戦いで何が重要であったか、つまりパイロットは使い捨てでなく高級品であると理解してない証拠であるかと思います。

人材ついてもう一つ言及しておきます。

日本はパイロットも含め将校もアメリカに比べて人材が豊かだとは言えません。総力戦では出来うる限り人材の損失を抑えるのが必要です。ですから、山口多聞少将がミッドウェー海戦で空母「飛龍」と共に沈むときこれからの日本のために必要な人材だからだと周囲の人々が無理矢理でも連れてくるような合理的な思考や発想が必要であったかと思います。

船乗りとして艦と命を共にする気持ちは十分に理解できますが、人材不足が顕著になったマリアナ沖海戦では小沢長官は同じように艦と共に死のうとしますが、部下によって無理矢理連れ出されています。

少しでも人的資源を確保するという意味で、艦長の艦と運命を共にすることの禁止。そして陸軍部隊の最高首脳部の救出ということも上からの強制命令で行われてもよかったのではないかと思います。有能な人材を救出するということですが、戦訓のフィードバックという重要な目的もあります。

開戦直後のゼロ戦の無双ぶりを見ていると、日本の強さの一端を垣間見ることができますが、その一方でそれを継続せさ続けることができなかったことに、ソフトウェアとしての日本の弱点がよく見えるような気がします。

2010/08