日米比較のシリーズ 第3回目は「物量」をテーマとして扱い全部で4つの投稿からなっています。全て独立した内容となっているので個別に見ても問題がないよう構成しておりますが、ご興味があれば他の投稿も参考にしてみて下さい。

日米比較シリーズ 「物量に負けた」全4回

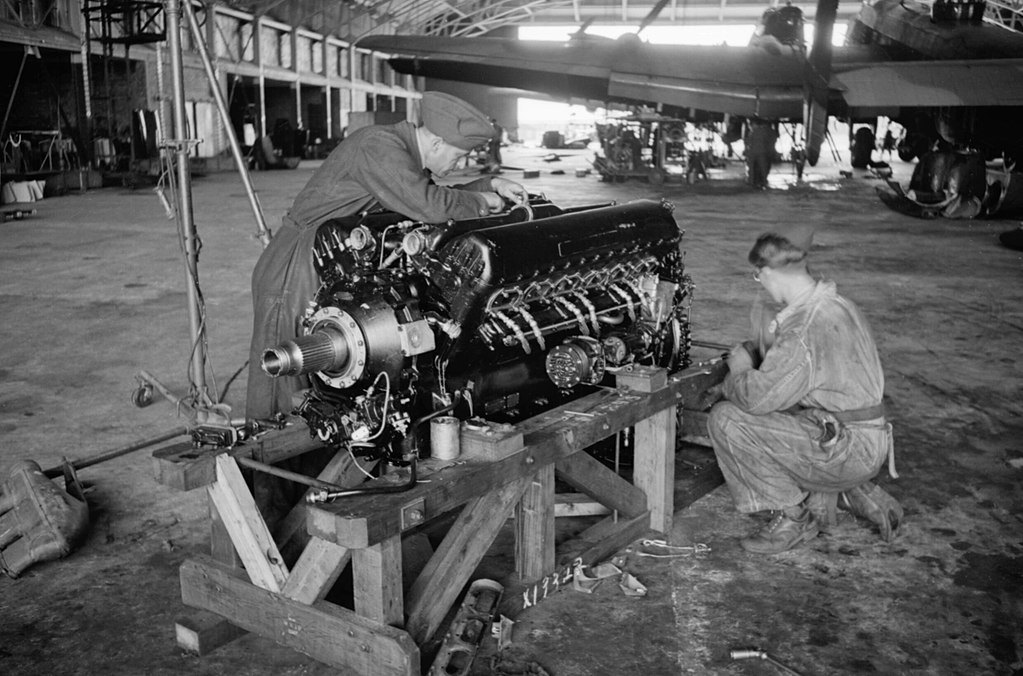

なぜ奇跡のエンジン誉を大量生産できなかったのか

「太平洋戦争の敗因は本当に物量だけだったのか?」を検証するこのシリーズ。今回は「量産する努力も実はアメリカに負けていた」というテーマの中から航空機のエンジン、特にその中でも奇跡のエンジンと言われた「誉」にフォーカスしていくことで日本の問題点を指摘してみたいと思います。

なお誉エンジンに関しては悲劇の発動機「誉」 天才設計者中川良一の苦悩(前間孝則)というバイブルの様な名著がありますのでこの本の中から重要な部分を抜粋して話を進めていきたいと思います。(出典が明記してない場合この本からです)

夢の2000馬力「誉」エンジンとは

この文章を読む方なら「誉エンジン」のことをご存知の方も多いと思いますが、知らない方もいると思いますので簡単に説明すると「誉」とは太平洋戦争中に中島飛行機が開発した航空機用の傑作エンジンです。(wikiはこちら)そのあまりの性能の高さから当時海軍では「奇跡のエンジン」とも呼ばれておりました。

誉を設計したのは弱冠27歳の天才設計者である中川良一氏です。彼は東京帝大出身のエリート技師で入社してわずか4年目に設計したのがこの誉です。

(中川良一氏 戦後は日産の専務)

第二次世界大戦当時、航空機エンジンのパワーは1000馬力から2000馬力への過渡期を迎えており大戦初期のゼロ戦が1000馬力級であったのに対して大戦中期以降はより高馬力である2000馬力級のエンジンが求められるようになりました。その次世代の2000馬力級のエンジンが誉です。

当時の日本の技術レベルと言えば零戦を設計した堀越二郎氏が後年「アメリカと比べて1500馬力以上のエンジンでは3、4年ぐらい遅れていた」と語ったように現場の当事者達は日本と欧米の技術差をこの様に認識していたわけです。そんな状況下で登場した誉は当時の欧米のエンジンと比べても遜色ない性能でありながら加えて小型軽量という画期的なエンジンでありました。

航空技術廠の永野治元技術中将は世界水準を大きく超えるエンジンの登場に胸を躍らせ

「此の計画は当時殆ど信じられない程の素晴らしさで、勿論何処の国にも之に匹敵する小型大馬力エンジンは見当たらず、之が出来れば他国の追随を許さぬ飛行機が出来る」

と劣勢であった航空機開発で逆に米英を一躍リードできる好機と大興奮したようです。

いざ誉を量産してみると・・・・

そんな軍部の期待を一身に浴びて登場した誉は「我に追いつくグラマンなし」という名言で有名な傑作高速偵察機「彩雲」を送り出すなど登場時は好評をもって迎えられましたが、実戦部隊に配備が進むにつれて現場から「カタログ通りの性能が出ない」「稼働率が低い」など次第に不満の声が聞こえるようになります。

実際太平洋戦争の初期、ゼロ戦を主力として戦っていた頃は戦闘機の実働率は80%ほどでしたが誉エンジンが登場するようになる戦争中期以降は50%、そして終戦時の昭和20年には20%までに落ち込みます。

更にエンジンが稼働しないだけでなく部隊が出撃しても作戦途中でエンジンが不調となり相当数の戦闘機が途中で引き返すような始末となります。

この様な問題は実は試作時から懸念されていました。誉を大絶賛する一方で否定的な意見を言う人達も多かったのです。例えば海軍で誉の審査を担当した水田穣は試験時に「こんな軟弱で繊細なエンジンは戦場では役に立たないよ」と吐き捨てるように評したのを部下が目撃しています。

不評の原因とは何だったのか?

それでは一体誉エンジンの何が問題だったのでしょうか?誉を設計した中川氏は戦後長い間誉(を含めた中島飛行機時代)について一切語ることなく沈黙を貫いてきたのですが、後年誉について語った貴重な機会がありその中で誉にトラブルが多発したことについて以下の3つの原因を挙げました。

① 低オクタン価のガソリンの使用

② 熟練工の不足

③ 代用材の使用

① 低オクタン価ガソリンの使用

ガソリンには品質を表す数値にオクタン価というものがあります。簡単にいえばオクタン価が高い方が高品質なガソリンになります。(wiki→オクタン価)

ガソリンスタンドに給油に行く方はハイオクとレギュラーがあるから分かるかと思いますが、現在オクタン価89以上をレギュラーガソリン(赤)として、オクタン価96以上をハイオク(黄)という基準で赤や黄色に色分けされています。

(給油を間違えないようにオクタン価によってノズルが色分けされている)

誉エンジン場合はオクタン価100のガソリンを使うことを想定して設計されていたのですが、現地で実際に使われたガソリンはオクタン価90程度の低品質のものでした。

現在の自動車でもレギュラーガソリンをハイオク使用を前提に作られたスポーツカーに使うことが禁じられているようにオクタン価100の誉に低オクタンのガソリンを使用したことで様々な不具合が発生するようになりました。(ガソリンスタンドでは間違えて給油しない様に赤・黄・緑とノズルが分けの対策がされています)

ですから最初からオクタン価90ガソリンの使用を前提としたエンジンの設計をすることで、性能は多少落ちますが少なくともオクタン価の低下によるノッキングなどのトラブルを防げたわけです。

中川氏からしたら「最初からオクタン価90を前提とした設計要求をしてくれ」という気持ちだったでしょう。その辺は中川氏の言い分に分があるというか同情したいと思います。

② 熟練工の不足

戦時中、航空機エンジンの需要が飛躍的に高まるとそれに合わせて工場では深刻な労働力不足が問題となりました。この労働力不足を補うために徴兵された若者に代わって徴用工、学徒、女子挺身隊などの未経験者が新規労働者として工場で働くようになりました。

(リベット打ちのロージー 戦時中工場で働く女性の代名詞となった)

中島飛行機の半田製作所の昭和19年9月時点での労働者のデータが残っていますが、それを参考にすると昭和19年の春以前に働いていた工員(熟練工も含む)が25%、春以降から働き始めた工員が25%、そして残りは女学生も含めた学生が50%でした。その結果、開戦前と比べて部品の精度が大幅に落ちエンジンの品質が大きく低下しました。

また、ただでさえ少ない熟練工も一般国民と同じ様に平等に軍隊に召集され戦地へと送られていきました。その結果現場では熟練工が不足して生産性や品質が低下することになります。

③ 代用材の使用

誉ではクランクシャフトなどエンジンを構成する重要部位には強度維持のためにニッケル、モリブデン、タングステン、コバルトなどの希少金属を使用していました。しかしこれらの金属は輸入に頼っており戦争でその輸入が途絶えると節約のために炭素鋼で代用されるようになりました。

代用品ですから当然のことですが部品の強度が落ちます。その結果通常の使用なら問題ないような状況下でも部品が破損するようになりエンジン出力の低下や故障の原因になりました。

以上3つ点がスペック通りの性能を誉が発揮できなかった原因として中川氏が挙げたものとなります。

その他中川氏が指摘した以外で細かいことを挙げると米国製の高品質の潤滑油でなく国産の低品質の潤滑油を使ったことや完成度が低いシール材やパッキンを使用したことなどあらゆる箇所でエンジン性能が低下する要素が見られました。

一方アメリカでは?

日本の航空機エンジンの生産に関してはこの様な有り様でしたがそれでは敵国であったアメリカやイギリスは一体どうだったのでしょうか?米英の航空機生産の現場を見ていきたいと思います。

アメリカやイギリスは航空機エンジンの生産、開発に関して日本と違ったコンセプトを持っておりました。

① 非熟練工を考慮した生産計画

戦争が始まると日本では前述のように熟練工の不足が問題化しましたが、アメリカでも同様の問題が発生しました。例えば全労働者の中で女性労働者の割合が1943年11月の時点で36.6%を占めており決して「熟練工の不足」は日本だけの問題ではありませんでした。イギリスでも女性の労働者が多くを占め日本だけでなく大戦に参加したすべての国で銃後の社会を女性が支えておりました。

この様な状況になることを想定して戦争が始まれば大量生産の必要性を理解していたアメリカでは未経験者だろうと学生だろうと誰がやっても一定水準の品質の部品を作り出せるように工作機械の自動化を進めておりました。

また自動車産業での大量生産の経験を活かし、ベルトコンベアー式の流れ作業の導入など作業員の一人一人が担当する作業をなるべく細かく分け単純にすることで作業員の技術レベルが高くなくても大丈夫な様にしておりました。

早い話、アメリカやイギリスでは第一次世界大戦で大量生産、大量消費の消耗戦を経験していたので、軍や民間の軍需工場では戦時動員の際には未経験者(女性を含む)を労働力として働かせることを前提として計算されていました。

例えばロールス・ロイスでは誰が作業しても一定の水準を保つように測定用の標準ゲージを採用したり工作機械の半自動化を推し進めたりしました。また未経験者による品質の低下も当初から懸念されていたので、その対策として全従業員の1割である5000人を検査要員として各所に配置し、検査を厳格にして品質の低下を防ぐなどの対策をしておりました。

こういった努力もありイギリスのロールス・ロイス社のマーリン・エンジンは技術的に難しい超精密な液冷エンジンであり、日本であれば熟練工のみが仕上げることが可能なエンジンでしたが、戦時中多くの非熟練工が働く環境下でも品質を大きく下げずに生産し続けることができました。

② 熟練工と非熟練工についての補足

ここで「熟練工の不足」についてよく誤解されていることが多いので簡単に補足しておきたいと思います。ここに第二次世界大戦の航空機の生産数についてのデータがあります。

| 1939年 | 1944年 | ||

| 日本 | 4467 | 28180 | 7倍 |

| 米国 | 2141 | 96316 | 50倍 |

これをみると1939年の時点で航空機の生産数はアメリカは2,141機、日本が4,467機です。それが1944年になるとアメリカが96,318機に対して日本が28,180機となります。なんとアメリカは50倍も生産数を増やしています。

生産数が増えれば当然労働者の数も増えるわけで例えば中島飛行機では従業員が開戦前の3万人から最終的に25万人まで増加しています。仮に3万人全員が熟練工だと仮定しても全従業員に占める割合はたったの12%になります。

どんな国でも航空機の大増産によって労働者の数を爆発的に増やしていたわけで例外なく熟練工は不足します。実は熟練工が召集されたというのは些細な問題なのです。仮に戦時中に全ての熟練工が保護され兵隊として召集されなくても熟練工は圧倒的に不足します。

問題はそのことを認識して戦時でも品質を低下させることなく生産できるようにできたかどうかなのです。つまり「熟練工の不足」という問題に対して

✕「どれだけ熟練工を短期間に育成できるか」

○「どれだけ熟練工に頼らずに生産できるか」

という視点です。

したがって中川氏が指摘した「熟練工が不足した」は根本から認識が間違っています。氏の主張をそのまま取り入れれば中島飛行機25万の工員の内どれだけ熟練工にしたかったの?という話になってしまいます。

ですから本来なら日本は「熟練工なしでどれだけ品質を落とさずに生産できるのか」という観点からエンジンの設計や生産計画を考えなければいけませんでしたがそういった本質的な問題への視点が皆無であったと思います。

この辺は航空機の生産だけでなくパイロットの育成と同じで戦時中に急激に需要が増えたパイロットに対してどれほど効率的に一定水準以上のパイロットを育成することができたのかという問題に似ているかと思います。(参照:https://histori-ai.net/archives/472)

③ ゆとりのあるエンジン設計

熟練工に頼らない生産計画にも関連している話ですが、米英のエンジンはエンジンそれ自体にも量産しやすいような設計がされていました。例えば陸軍の航空研究所の中村良夫は捕獲された米カーチス・ライト社のサイクロン・エンジンの分解調査した時のことを振り返り

「サイクロン(R3350)は銀メッキの軸受以外は画期的な技術が何一つ見いだせなかった。従来の技術の寄せ集めに過ぎないがわかりきっていることを確実に抑え手抜きがなく、その結果出力は誉より1割大きい2200馬力を実現していた。

エンジンの外径はやや大きくて重量も重いがゆとりのある設計で非熟練工でも加工や組立ができるように配慮されていた。量産設計の考え方が行き届いていた。」

と述べています。サイクロンエンジンは設計にゆとりがあり簡単に作れるので量産性が高く、またエンジンの稼働率など安全面での信頼性も高くなると痛感したのだそうです。

この発言に言いたいことの全てが詰まっているので説明不要だと思いますが、欧米ではエンジンに対して純粋な性能の他に信頼性や安全性などの運用面での扱いやすさも求められていたことがわかります。その一方で日本は誉に対してひたすら高性能化を追い求めた結果、量産設計という概念が欠如しておりました。

誉エンジンは馬で例えるならサラブレッドです。綺麗な芝生の上で短時間だけ走るのであればもの凄く速く走れます。毛並みも整って姿形も綺麗です。しかし戦場で求められるのは悪路の中でも重い荷物を背負って一日中走り回れる耐久力を持つ軍馬です。それも一頭だけでななく数多くの軍馬です。

誉にはそういったことが一切欠如というか考慮されずに設計されていたのではないかと思います。前述の水田が「こんな繊細なエンジンでは戦場では役立たない」と吐き捨てるように言ったことがよく理解できます。

④ 数をしぼった生産計画

また欧米ではゆとりのある設計だけでなく生産する種類を極端に絞り込むことで量産性をより高める努力も見られました。典型的な例はイギリスのマーリン・エンジンです。ロールス・ロイス社は一部の例外を除きマーリン・エンジンのみに生産を限定して集中することで、終戦までに16万台も生産しました。日本では栄が21000台、誉が8700台という生産台数ですからそれらと比較すると突出した数値となっております。

更に細かく言及すればエンジンだけでなくエンジン内部のシリンダーの生産に関しても同じことが言えました。中島飛行機の中村良夫は後年「米国や英国ではシリンダーの種類を1または2種類に絞って生産していた」と指摘していましたが、中村が所属していた中島飛行機だけでなんと4種類ものシリンダーを生産しておりました。

日本より技術力が高い欧米のエンジン専門メーカーがシリンダーの種類を絞って生産することで戦時中の非熟練工が働く環境下でも生産を容易にし部品の精度をより高めようとしていたのとはまるで対照的です。

日本は試作機も多い、エンジンも多い、そしてシリンダーも数が多いととにかく手を広げ過ぎていた感があります。逆に米英のエンジンメーカーはエンジンの数を増やすのではなく素性の良い一つのエンジンを何段階にも分けて着実にパワーアップさせながら息長く使っておりました。前述のマーリンエンジンは大戦初期の1030馬力から改良に改良を重ねて最終的には1860馬力までパワーアップし戦争終結まで活躍することになります。

その一方日本は軍からの性能要求が厳しすぎるため常に限界ギリギリの設計をしておりました。そのためエンジンに改良を加えるゆとりがなく、性能不足になるとすぐに新しいエンジンを設計しなければならないという悪循環に陥っておりました。

またエンジンだけでなく例えばゼロ戦の機体設計においても軍の性能要求を満たすため極限まで機体を軽量化しておりその結果戦局に合わせてその都度改良を加えるのが難しい状況に陥るなど様々な弊害な見られました。

この様に欧米では「ゆとりのある素性の良いエンジンを改良しながら長く使う」というコンセプトを持っており根本的に日本とエンジン設計の概念が違っておりました。そして日本はエンジンのパワーアップを求めて常に新しいエンジンを開発するという大きな負担を背負っていました。

以上、これまで述べたことをまとめた様な発言を著者の前間氏がしていたので要約して引用させて頂きます。

「日米関係が悪化しており誉が大増産を求められたことは予想できた。現有の従業員では足りなくなることは分かっていたのだから非熟練工が工場に入ってくることを想定しておくべきだった。また技術レベルが落ちる労働者でもできる様に設計段階で部品精度のゆとりをもたせるなど現実的な対応ができたはずだった。

欧米では量産技術、品質管理が進んでおりわかりやすい作業手順マニュアルを充実させ品質が落ちない工夫をしていた。米ライト社では最高精度を要求せずに最初からゆとりがある設計にしていた。日本より技術力が高いはずのアメリカで現実的な配慮がされていた」

誉をアメリカで生産したらどうなったのか

長々と日本側の問題点を指摘してきましたがここで一つの疑問があります。それは「もしアメリカで誉を大量生産していたら運用できたのか?」ということです。例えば最初に挙げた誉設計者の中川氏によるトラブルの3つの原因のうち、まず①の低オクタン価のガソリン使用の問題はアメリカなら解消されます。

開発中に中川氏が航空技術廠長の和田操少将から直々に「このエンジンこそ太平洋の主導権を決めることになる。最高の技術を使い、最も高級な材料、燃料、潤滑油を使って高性能を出し給え」と激励され確約してもらった約束が米軍なら簡単に実現されるわけです。

実際に敗戦後に米軍によって捕獲整備され米軍仕様の高オクタン価ガソリンを使って性能テストをした疾風が687km/h、彩雲が694.5km/hという驚くべき好結果を記録しました。中川氏の「ちゃんとした条件で使えば高性能が出る設計なんですよ」という声が聞こえてきそうです。

(四式戦闘機「疾風」別名「大東亜決戦機」)

(四式戦闘機「疾風」別名「大東亜決戦機」)

②と③の代用品の使用と熟練工の不足もアメリカなら米本国や英植民地からの資源の提供と工作機械の自動化によってさほど問題にならなかったと思います。完成した米国製の誉は日本と違い試作時と比べて大幅に性能を低下するといった悲劇はなかったのではないかと思います。

しかしその反面、信頼性や耐久性に問題があったのではないでしょうか。誉は一般的な2000馬力エンジンに比べて小型軽量であったために他のエンジンに比べて次の2点で負担がかかっていました。

① エンジンの回転数(rpm)が高い

誉のエンジンの回転数は2900-3000でした。これは他のエンジン、例えば栄(2550-2750)や金星(2300-2600)に比べて高回転でした。海外の一般的なエンジンの回転数もだいたい2600前後で例外的にR-3350が2800回転と高いぐらいです。

② リッターあたりの馬力が大きい

誉のリッターあたりの馬力は55.8馬力でした。その一方で米国の代表的なエンジンのサイクロンが39、ダブルワスプが43と大体リッター40前後の馬力でした。誉は小型化されていたのでそのしわ寄せとしてエンジンに負担がかかる設計となっておりました。

これら①と②を踏まえてみると一つの疑問が浮かび上がります。それは「誉は軽量小型を狙ったエンジンだが日本より技術が進んだ欧米でなぜ誉の様なエンジンが登場しなかったのか?」ということです。

エンジンが小型になれば機体サイズが小さくなり空気抵抗が減るので圧倒的に有利です。ですからどんなエンジンでも出来ることなら小型化を狙うのは当然です。なぜそれをしなかったのか。

つまり「誉は米英で生産されたら成功していたか?」という疑問の答えは「欧米ではなぜ開発されなかったのか?」という疑問に言い換えることができるかと思います。そしてその答えは無理な小型化によりエンジンへの負担が高くなり実用性に問題がでると考えられたからではないでしょうか。

誉は小型化を追求した結果シリンダーが小さく、またクランクの耐久性にも問題があったと言われております。前間氏はシリンダーに関して「無理に小型のシリンダーを使わずにもっと大きなシリンダーを採用して余裕をもたせれば誉の稼働率は高かった」と述べております。

つまりアメリカで生産されていたら粗悪なガソリンや代用品の使用による質の低下や非熟練工による性能面での低下は避けられたが、それはあくまで試作やテスト飛行の時のみの話で、いざ実戦で悪環境の戦地で大規模に運用すれば安全性や耐久性に関して問題が出たのではないかということです。

航空航空技術廠で誉の整備を担当した奥平禄郎は「飛行機は多少犠牲にしても、作り易く、取り扱い易く、且つ故障の少ない自動車的な、もしくは自動車的な飛行機を飛ばせたいものであった。空襲に来る米軍機を見てその感を一層強くした」と後に語っております。

◆結びに

この誉エンジンを通して分かったことは、日本は航空機に限って言えばあらゆる意味で全てが足りていなかったと思います。そもそも工場にある工作機械の半分近くがアメリカから輸入している状態で戦争を始めているのです。

中川氏が「そもそも開戦の一ヶ月前までライト社のエンジニアが中島に来て生産に関して指導していた。だから中島でどんなエンジンが何台生産できるのか、どの程度の技術力なのか全部知っていた。機械の並べ方まで教えていったから」と語るように航空機の関係者の間では米国に戦争を挑むなど勝ち負け以前に先生に生徒が戦いを挑むというとんでもない無謀な行為だと認識していたということです。

また誉を設計した中川氏は当時若干27歳という若さです。ですから本来なら机上の性能だけを追求するのではなく、実際に製造を担当する下請けや原材料メーカーの技術レベルを踏まえた上で現実に即した設計をするなど、そういう観点からアドバイスするような上司や責任者が社内にいなかったのか不思議に思います。

特に大東亜決戦機に搭載する周囲も大注目していた最重要なエンジンだけに尚更です。そういったことも踏まえると本当にあらゆる意味において航空機産業全てが未成熟であったのではないでしょうか。

また誉という技術的に難しい意欲的なエンジンを開発するのであれば開発に失敗した場合のことも考えておかなければなりません。米海軍は意欲的な高性能新型機である「F4U コルセア」が失敗した場合に備えて保険として「F6F ヘルキャット」を開発しておりました。

(F4U・コルセア 逆ガル翼が特徴の意欲的な機体)

実際コルセアは実戦配備までに不具合が多く問題を解決するために手間取ることになります。そして本来コルセアがすべき役割を代わりにヘルキャットが補うことになりその保険は見事役立つことになります。

日本では誉の性能の高さを評して海軍高官が「中島で『誉』ができたので、三菱はもはやつくる発動機がなくなった」という発言をしておりますが、逆に誉が失敗した時のことを考慮して中島の誉とは全く逆のコンセプトである安定性重視の2000馬力エンジンの開発を三菱に依頼するということはなかったのでしょうか。

後に三菱が開発する2000馬力のエンジン「ハ43」(烈風に搭載予定であった)は誉の影響から誉に似たタイプの小型化を狙ったエンジンになりました。その結果振動などの不具合が多く実戦に投入されることはありませんでした。ですから多少大型化して性能が落ちてもいいので、安定性、実用性、量産性を考慮したゆとりのある設計にしていたらまた違った結果になっていたのではないかと思います。

戦後日本は米国では無名であったデミング博士の教えを受けて品質管理の改善に取り組んだ結果、工業製品において「世界一の高品質の国」と言われるようになります。そしてメイドインジャパンは高品質であるお墨付きのマークとなりました。

(敗戦後の日本人に熱心に指導するデミング博士)

そして自動車産業では本家アメリカのお株を奪い日本車は「エンジンが故障しない」という高品質さが評判となり世界市場を席巻します。戦前の粗悪なエンジンは一体どこにいったの?と思わず目を疑いたくなるような話です。

こういった現状を見ると日本人に本来高品質の製品を作り出す素養があったことは間違いありません。ですから惜しむらくはそういった段階に達する前に戦争を始めたこと、その判断をしたことが悔やまれます。当時の状況をみると実行するのはほぼ不可能ですが三国干渉で「ロシアと戦っても負ける」と臥薪嘗胆を選んだように「アメリカとは戦争をしない」という選択肢もありえたわけです。

敗戦後、反省すべき多くの問題が未だに解決されていない中で工業製品の品質に関しては品質管理の手法を導入し対戦国であるアメリカをも凌駕したことは大いに評価されるべきことだと思います。そしてそれを敵国であったデミング博士の手を借りて達成したことはまたなんとも皮肉な話でもあります。