日米比較のシリーズ 第3回目は「物量」をテーマとして全部で4つの投稿からなっています。全て独立した内容となっているので個別に見ても問題がないように構成しておりますが、ご興味があれば他の投稿も参考にしてみて下さい。

日米比較シリーズ 「物量に負けた」全4回

はじめに

物量をテーマとして扱い「日米比較をしてみよう!」と始めたこのシリーズですが、その中でも太平洋戦争の主力兵器であった「航空機の生産」に焦点をあて日米比較をしていきたいと思います。

今回はその中でも特に大局的な見地からみた日本の航空機生産の問題点ついて述べてみたいと思います。物量がテーマなので「なぜ効率的に多くの航空機を生産できなかったのか?」が主題となります。

帝国陸海軍の敵対関係

日本の航空機の生産性を非効率にしていた原因の一つに陸軍と海軍の敵対関係を挙げることができます。本来なら陸海軍が手を取り合って一致団結して米軍に立ち向かわなければならないのに互いに反目しまるで敵同士のような関係になっていました。米軍と戦争をする一方で陸海軍同士が同じ軍隊内で戦争をしているありさまでした。

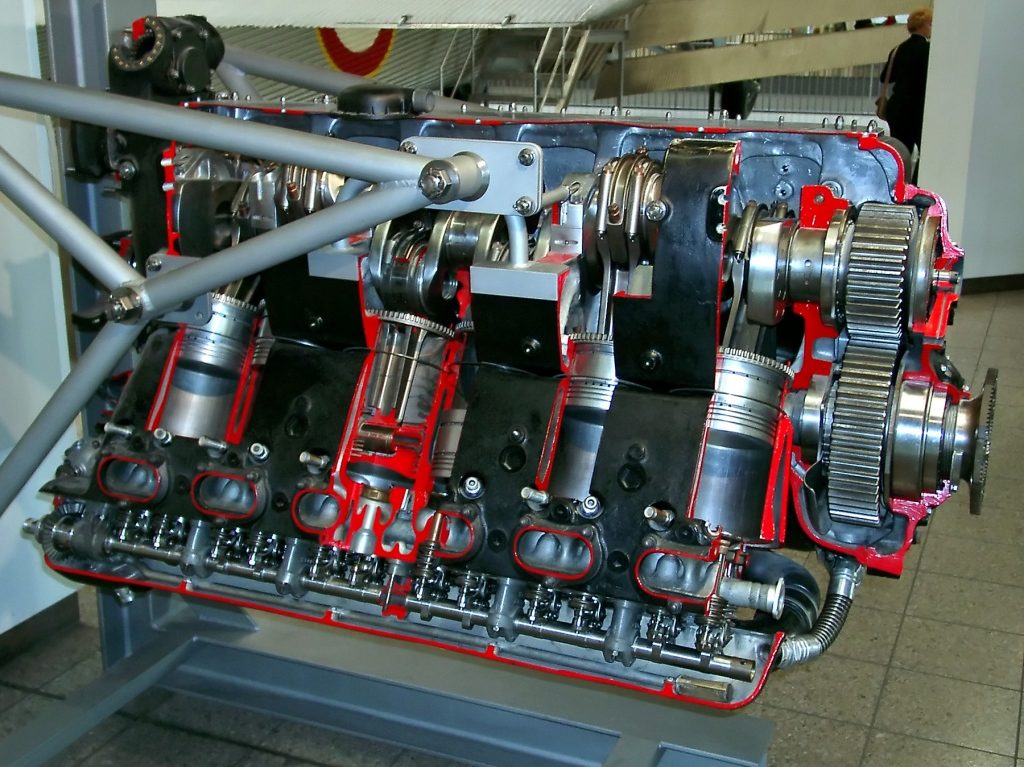

有名な例としてはドイツから導入したDB601型水冷エンジンのライセンス契約の話があります。本来なら日本軍内でライセンスが一つで良いにも関わらず陸海軍が互いに仲が悪いために意地になりダイムラー・ベンツと別々に契約をしたというものです。

(本家のダイムラー・ベンツ DB601型・水冷エンジン)

そして鉄板ネタとして最後にヒトラーが「日本陸軍と日本海軍は敵同士か」と笑ったというオチです。(なおこの話は完全にデマです。ダイムラーとのライセンス契約の全内容が掲載されている資料を文章の最後に書いておくので興味ある方は読んでみて下さい)

この逸話は真偽は置いておいて、重要なことは陸海軍がいかに仲が悪かったかを象徴する出来事として巷では実話だと信じられている点です。実際は愛知がダイムラーとの間にライセンス契約をしており、後に川崎がその契約に追加で参加する形になるのですが共同(主従)でライセンス契約したにも関わらずエンジンの開発は別々に行いました。

ただでさえ扱うのが難しい、むしろ挑戦とも言える液冷エンジンをわざわざ陸海軍が別々に製造したために同じライセンス製品でも両社で部品の供用ができないという状況でした。

当時の技術水準や人材が不足する状況を考えれば両社の共同開発、または一社が主に開発しもう一社が技術協力して陸海軍で共用するといった形になると思うのですが現実はそうではなかったようです。更にこの両社のエンジンをそれぞれ積んだ飛燕や彗星は前線においてエンジンが常に不調なことで有名でした。

(三式戦闘機「飛燕」故障が多発したが稼働する機体はニューギニア方面で絶賛された)

色分けされる航空機メーカー

この様に陸海軍では両者に大きな溝があったのですがこの陸海軍の反目した関係の影響をモロに受けたのが各航空機メーカーです。10以上ある国内の航空関連メーカーは陸海軍で分断されており大企業である三菱や中島を除いて実質的に陸軍か海軍かどちらか一方の専属になっておりました。

海軍の川西に関しては水上機、飛行艇のメーカーなので海軍専門になるのは流石に仕方がないとしても縄張りではないですが陸軍は川崎、立川や日本国際航空工業など、海軍は前述の川西の他に愛知、日本、九州など、陸海軍いずれかの専属メーカーに分かれておりました。そして前述の液冷エンジンの話をみても分かるように陸海軍それぞれのメーカー間では技術的な交流が全くない状態でした。

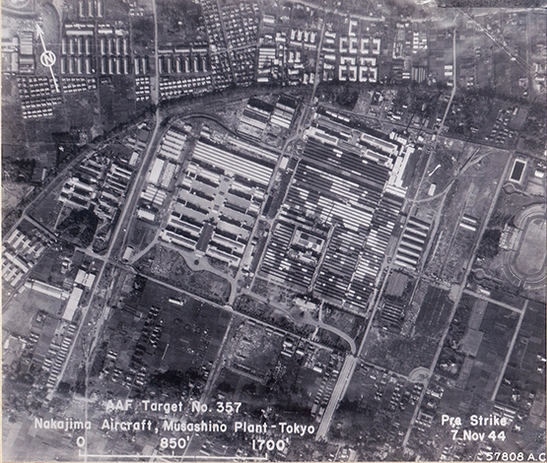

さらに中小メーカーだけでなく陸海軍の両方に航空機を供給した日本最大級の中島飛行機ですら陸軍機は「武蔵野製作所」海軍機は「多摩製作所」とそれぞれ別々に生産されるという状態でした。こんなありえない非効率な事態に当然のことながら社内でも強い反対があったのですが、軍の意向により押し切られた形となりました。

(米軍機による中島飛行機「武蔵製作所」の航空写真)

当然のことながら戦時中になるとこの工場を陸海軍別々にするという非効率化が問題となります。その結果昭和18年に多摩・武蔵野の両製作所を統合し「武蔵製作所」を設立します。この武蔵製作所は最終的に4万人もの人が働く東洋最大のエンジン工場となりましたが、戦局が悪化しなければ統合されることはなかったと思います。

ですから陸海軍の両者が互いに協力して生産数を高める努力をするということは絶望的な環境でありました。実際に中島飛行機の社内で技術者が陸海軍の協力を申し出た際に陸軍の将校が「海軍と握手するぐらいなら戦争に負けたほうがましだ」と暴言を吐いたのを聞いたそうです。

この所属する組織間での度を超えた対立は大局的な見地から判断すると戦争を遂行する上で非効率極まりないものでした。陸海軍だけでなく企業間においてもそれは顕著で戦後に防衛省でエンジン研究に携わった岩田大三郎氏は「中島飛行機エンジン史を読むとアメリカと戦ったのにアメリカのエンジンは先生扱いで三菱のエンジンに対抗意識ばかり目立ってまるで中島と三菱が戦っているような錯覚を憶えます。」と辛辣に批評しております。

まあ上は政府レベルから下は民間の町工場に至るまで全国津々浦々でこのような光景が見られたわけです。

国家総動員体制の不備

陸海軍の協力関係が上手くできていないことも問題でしたが、軍部だけでなく軍と民間の連携も全くできておりませんでした。というか軍部は民間と連携する気が全くなかったように思います。

終戦後、訪日した米国の専門家が日本の戦時体制について調査した結果を『国防と科学』というレポートにまとめました。その中で日本の国家総動員体制に対する問題点として「軍と民間の技術者の協力が不十分」であることを挙げております。

レポート内で「日本の軍部は軍事技術の秘密保持にこだわるあまり戦時下においても大学の研究者や民間の技術者などを殆ど動員することをせず、結果的にかなりの人的資源を無駄にしている」と指摘されております。

アメリカでは第二次世界大戦が勃発すると戦時体制としてNDRC(国防研究委員会)を設立し軍、大学、民間で活躍している科学者ら約6000人を動員しました。そして新兵器の開発にあたりNDRCが大局的な見地から最適だと思える研究機関を選び出し効率よく開発できるように割り振っておりました。

原子爆弾の製造は軍だけでなくオッペンハイマーに代表される大学の著名な物理学者や民間の研究所の科学者を根こそぎ動員して開発したことは有名な話ですね。(そして彼らは協力したことを後に後悔します)この様に軍と民間が戦争に勝つために挙国一致の戦時体制を築いておりいました。

一方日本ではこういった貴重な大学や民間の優秀な科学者も専門家として有効に活用することなく一兵卒として召集しております。また次の誉エンジンの話で詳しく説明していますが、熟練工も次々と徴兵され航空機の質の低下を招いております。

民間の軍需工場には当然ですが技術将校が駐在しており彼らはこの召集問題の重要性を理解しておりました。ですから彼らは必死に同じ軍内の徴兵を担当する部門に掛け合ったりしたのですが熟練工の召集を止められなかったようです。(なお「熟練工は召集されていない(徴兵ではない)」という証言も調べると結構見つかります。召集されたorされないという証言が入り乱れているようです。 例→「熟練工が徴兵された」はどのくらいなのか)

多種多様な航空機の開発 ~船頭多くして船山に登る~

(「我ニ追イツクグラマン無シ」で有名な彩雲、艦上偵察機を採用したのは日本海軍だけ)

陸海軍省や政府レベルが問題となり開発現場レベルで航空機の量産が進まなかった他の原因の一つとして多種多様な航空機を開発したことも挙げられます。戦後アメリカから日本へ調査に来た戦略爆撃調査団のJ・Bコーエンは「海軍で53種、陸軍で37種、合計で90種もの型式をつくりだしたのである(*1)」と日本が開発した航空機の機種のあまりの多さに呆れ返ったそうです。

米英に比べて原材料が不足し技術者の数が少なく圧倒的に生産能力が低いのに新機種の数は米英より何倍も多かった・・・とか何かの冗談みたいな話ですね。

新型機の開発に関して言えば日米両海軍は開戦すると即座に新型機を開発し実戦投入するのですがその中で実用レベルでまともに活躍したのは日本では偵察機の「彩雲」そしてアメリカでは「F6Fヘルキャット」だけでした。両陣営共に1機種なので一見すると同じ様に感じるかもしれません。

しかし日本側が開戦後に10機種も設計して実際に活躍したのは彩雲1機種だけだったのに対し、米軍は重点主義を採用し試作機も数を絞り込みます。そして海軍機のF6Fと開戦前から既に発注していた陸軍機のB-29の2機種に開発を絞って実戦に間に合わせました。そしていざ生産に入ると航空業界だけでなくフォードなどの自動車産業もフル動員させて大量生産に着手します。

F6Fは別としてB29に関しては前線に登場したのが戦争の中盤以降です。ですから他の開発を後回しにしてB29を重点的に開発しなければ戦争に間に合わなかった可能性が高いです。というかB29は相当前倒しの状態で実戦配備したので現場での不具合が非常に多く、特にエンジンの不調に悩まされた機体でした。(ですから緊急着陸できる硫黄島飛行場の占領は護衛戦闘機の発着も含め非常に価値が高かったのです)

(硫黄島に初めて緊急不時着したB-29 まだ荒れ地の状態)

その一方で日本側は手当り次第に10機種も開発して結局ものになったのは彩雲だけという有様でした。日本側の試作機がなぜこれほど多くなったのかというと軍令部、航空本部、操縦員など関係各所から様々な要望がありメーカーがそれぞれの要望に応じた機体を開発する必要があったからです。

しかもそれが長期的な視点から計画されたものではなく現場からの場当たり的な要望であったのだから手に負えない状態です。このことは逆に言えば航空機生産に関して各部署の要望を統括して総合的に判断し管理する組織がなかったことを意味します。

航空参謀であった奥村正武中佐は「(航空行政がしっかりしていれば)戦争全般の見通しを踏まえて飛行機の開発方針に一大決心して短期間に実現可能なもの以外の開発を中止ないし延期していたことであろう」と振り返っています。また組織だけでなく「大局的な見地から航空行政を指導できる人物がいなかったことが海軍の不幸だった」と人材面の不遇に関しても述べております。

もし航空行政を管理する強力な権限をもった組織がありそこで航空技術に関する高度な知識と強いリーダーシップをもった指導者が各部署からの要望を受け「これは良し」「これは却下」と明確に優先順位をつけて重点的に開発していれば・・・と悔やんでいるわけです。

同じ様に航空技術廠の第一工場主任のであった種子島時休大佐も「兵器の選択と作戦の大方針は自分の地位(海軍大佐)ではどうすることもできなかった(*2)」と後悔の念を語っています。さらに「新鋭機を決める際の会議でパイロットの発言力が相当強く、実戦経験を根拠にして強硬に主張されると決定権を持つ技術者ですらパイロットに強く言えなかった」と海軍航空技術廠長ですら歴戦の勇士の前にすると強く出られなかったと証言しております。

この現場の意見を重視したことにより格闘戦重視の軽戦から一撃離脱重視の重戦への切り替えが遅れたことや欧米機に比べ人命が軽視され防弾性より運動性を重視した設計が採用されるなど様々な影響が見られました。

この様に限られた貴重な資源や人材を試作機の開発にいたずらに費やしたことで本来急務であったゼロ戦の後継機であった烈風の開発が難航し、実戦投入されることなく終戦を迎えるなど多くの弊害を引き起こしました。

(ゼロ戦の後継と言われた烈風)

烈風の開発を担当していたを巌谷英一技術中佐は、パイロットら外部からの横槍に対して「技術上の問題は技術者に一任して欲しい」と断固として拒否できるぐらい「あのとき自分自身にもっと勇気があったら、世界無比の局地戦闘機が日本で完成していたであろう(*3)」と後に語っております。

遅ればせながらも対策を始めた陸海軍

戦争が進むと軍中央も流石にこういった状況はまずいと気がついたのか、それとも戦局が悪化したから仕方がなく両者が妥協をしたのか分かりませんが、政府は1943年の11月に新たに軍需省を発足させます。

軍需省とは「特に航空機の飛躍的増産を図ることを主目的(*4)」として陸海軍と民間の航空機生産の統合整備を目的とした組織でしたが戦局が劣勢の状況に追い込まれた中では時既に遅しといった感がありました。この様な組織が創設されるのであれば戦前から準備しておいて戦争開始後に直ちにやっておけば戦局もいくぶんマシになったのかもしれません。

この仲が悪いことで定評があった陸海軍でしたが一応、お互いが協力した例がみられないわけでもありません。両者が手を取り合って協力した例と言えば大戦初期に偵察能力を持つ適切な機体を海軍は持っていなかったため、陸軍から一〇〇式司令部偵察機を譲り受けて運用したりしておりました。

(一〇〇式司令部偵察機・実用化された陸海軍機では最速の630km/hを誇った)

また逆に陸軍も名機のゼロ戦を海軍から譲り受けようと試みたりしたことがありました。ただしゼロ戦は海軍内でも生産数が不足していたので残念ながら結果的に断られてしまいました。この様に陸海軍が互いに協力することで同じ様なコンセプトを持つ機体を別々に開発しリソースの無駄遣いを避けるような場面も見られたわけです。

ですから全てを理想的に行うということは流石に無理だとしても、組織の改変や人材の配分など資源を一切使わずとも生産効率を高められる改善点が随所にあったのではないかと思います。

また海軍は航空機に関してはグダグダですしたが、造船に関しては日清日露戦争以来の長年の経験から量産性を考慮した生産計画が建てられておりました。生産に関するマニュアルである「西島式材料管理法」が確立されおり海軍工廠や民間の造船会社にも浸透しておりました。

そして開戦前の慌ただしい中で世界最大という技術的にも挑戦であった新型戦艦の大和を無事完成させ、続いて二番艦の武蔵も開戦後に計画通りに完成させるなど造船に関しては量産性を含め一定の水準を保っておりました。そういった意味からも航空機にその経験を活かすことができなかったのが非常に残念です。

結び

敗戦後日本は軍隊を持たない平和な国となりました。しかし冷戦という国際社会の現実の中で新たに自衛隊という軍隊を持つことになります。この自衛隊の幹部候補生育成の学校として新たに防衛大学校を設立しました。

この学校では戦前の陸軍士官学校や海軍兵学校の様に将来の幹部候補生をそれぞれ別々にすることなく陸海空の学生を一箇所に集めて分け隔てなく学生生活を過ごしております。米国と戦争している以前に「陸海軍がお互いに戦争をしている」と揶揄された戦前の失敗を教訓として上手く活かしているのではないかと思います。

その一方で陸海軍が対立した様に現代でも「セクショナリズムの弊害」は中央官庁の悪名高い重要な問題点として未だに解決されないまま残されております。軍隊内での対立はなくなりましたが、行政による組織間での対立や縄張り争いに関しては戦前の反省が活かしきれていない状況となっております。

軍が敗戦で学び防衛大学校を設立したように緊急事態における非効率性の改善、もっと言えば非効率化を生みだした組織間の対立を無くすため緊急時における権力や権限の指導者への集中化と一元化について敗戦での経験を活かしてもう少し何かしらできないものかと思い馳せます。

◆脚注

*1「戦時戦後の日本経済」

*2「太平洋戦争と軍人技術者の反省」冊子

*3「航空技術の全貌」

*4 軍需省 https://www.jacar.go.jp/glossary/term1/0090-0010-0060-0040.html

●ダイムラーと愛知・川崎のライセンス契約について

航空機の20世紀 ~第8章 ライセンス生産失敗~ 西牟田祐二